Плакаты о войне: приглашаем на выставку

Уважаемые друзья!

Уважаемые друзья!

В отделе отраслевой литературы Самарской областной юношеской библиотеки открыта выставка плакатов, посвящённых Великой Отечественной войне. Авторы работ – студенты Самарского художественного училища им. К. С. Петрова-Водкина. Плакаты отражают взгляд из сегодняшнего дня на Победу, проблемы ветеранов, а также наше отношение к войне и участникам Великой Отечественной. В студенческих работах видно искреннее, заинтересованное отношение юных авторов к прошлому нашей страны и памяти о той великой войне.

Приглашаем вас посетить выставку!

/Иллюстрация с сайта grafamania.net/

Приглашаем к сотрудничеству!

Друзья!

Друзья!

Самарская областная юношеская библиотека хочет поменять свой внешний вид! Мы хотим найти свой стиль, идти в ногу со временем и конечно же нравиться вам – таким разным и непохожим друг на друга, но объединённых одним захватывающим дух словом – МОЛОДОСТЬ! Мы приглашаем к сотрудничеству молодых дизайнеров, художников, архитекторов и просто творческих людей! Будем признательны за помощь в разработке проекта по изменению нашего пространства. Ждём ваших вариантов!

/Иллюстрация с сайта architector.ua.

На фото – офис архитектурной фирмы Coarchitecture, Квебек/

Юношеская библиотека построит иглу

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Нам нужна ваша помощь: мы планируем постройку ледяного дома-иглу около нашего здания, и до 10 ФЕВРАЛЯ нужно собрать около 700 форм для ледяных кирпичей. Просим вас приносить в библиотеку (по адресу: г. Самара, пр. Ленина, 14) пустые однолитровые картонные КОРОБКИ-УПАКОВКИ из-под соков или молока. Заранее спасибо! И - приглашаем к строительству!

Наша справка

Иглу представляет собой куполообразную постройку диаметром 3 — 4 метра и высотой около 2 метров из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков. Так же может быть «вырезано» из подходящего по размеру и плотности сугроба. При глубоком снеге вход обычно устраивается в полу, ко входу прорывается коридор. При неглубоком снеге вход устраивается в стене, к которой достраивается дополнительный коридор из снежных блоков. Эскимосы могут строить целые посёлки из хижин иглу, соединённых переходами. Интересные описания хижины иглу можно прочитать у датского путешественника-этнографа Кнуда Расмуссена.

Полярные путешественники долгое время не могли научиться строить хижину иглу. Первым научился это делать канадец исландского происхождения Вильялмур Стефансон в 1914 году. Он написал об этом в своей книге и в статьях, но даже по ним научиться это делать оказалось непросто. Обладая некоторым строительным опытом, иглу можно возвести за один-два часа. Секрет строительства хижины-иглу заключается в особой форме плит (разные плиты в хижине имеют разную форму), позволяющей складывать хижину в виде «улитки», постепенно сужающейся к своду. Важным также является способ установки плит с опорой на предыдущие в трёх точках. Для большей устойчивости конструкцию поливают водой с внешней стороны.

В настоящее время хижины иглу применяются также в лыжном туризме как аварийное жилье на случай проблем с палаткой или долгого ожидания улучшения погоды. Большой вклад во внедрение хижин иглу в советский лыжный туризм внёс Александр Берман. Сейчас при подготовке к лыжным походам иногда проводятся занятия по строительству хижин иглу.

/В публикации использована информация с сайта ru.wikipedia.org,

в фотоколлаже присутствует иллюстрация с сайта fine-archi.blogspot.ru и

фото иглу, построенного новозеландским студентом Дэниелем Греем вКанаде/

Любовь на книжном фоне

Друзья!

Близится один из самых романтических праздников – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ.

Близится один из самых романтических праздников – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ.

Сколько существует человечество, столько живет любовь между людьми. На эту тему сложено немало трактатов, песен, стихов и романов. Учёные мужи и вдохновлённые литераторы вынуждены были признать лишь одно: «Тайна сия велика есть».

Знакомьтесь с тематической подборкой книг к Дню Святого Валентина!

✓ БУЛГАКОВ, М. А. МАСТЕР И МАРГАРИТА / М. А.Булгаков. – М.: Эксмо, 2011. – 640 с. – (Русская классика)

Когда М. А. Булгаков сочинял свой знаменитый роман «Мастер и Маргарита он неоднократно менял название книги («Черный маг», «Копыто инженера», «Князь тьмы»). Задумывались ли вы над тем, почему, в конечном итоге, писатель отказался от этих броских мистических названий? Возможно, причин было несколько. Одна из главных, несомненно, заключалась в том, что он хотел подчеркнуть, что его роман, прежде всего, о великой, редкой, романтической любви. Той самой странной и страшной любви, которая «выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила… сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! Эта великая любовь спасает из огня рукопись Мастера, она даёт его измученной душе Покой и Свободу.

✓ ДАНТЕ, А. БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ / А. Данте. – М.: Эксмо, 2002. – 640с.: ил. – (Зарубежная классика)

На границе областей Эмилия-Романья и Марке, нарушая плавную линию холмов Карпенья, стоит замок Градара. Классические путешественники не задерживаются около старых стен, а только провожают восхищёнными взглядами суровый силуэт средневековой крепости под рассказ гида о трагической истории любви Франчески и Паоло. Но старый замок неудержимо манит к себе исследователей Италии, учёных и романтиков.

Эта история случилась в этом замке между 1285 и 1289 годами. За чтением книги, о том, как Ланселот прильнул к губам Джиневры, Паоло остановился и поднял глаза на Франческу. Их взгляды пересеклись поверх страниц, лица побледнели, и только сердца бились, норовя вырваться наружу. Паоло наклонился к Франческе и нежно её поцеловал… Но тут неожиданно появляется супруг Франчески и в порыве ревнивого гнева расправляется с любовниками.

Возможно, эта история не дошла бы до нас, растворившись бесследно в прошлом, как и многие другие её аналоги, если бы Данте Алигьери, выдворенный из Флоренции по политическим мотивам, не нашел приют в Равенне у Гвидо да Полента, племянника Франчески. Трагическая судьба любовников не могла не тронуть сердце великого поэта. Он увековечил её на страницах «Божественной комедии». Описывая путешествия по кругам Ада, Данте с особым сердечным трепетом рассказывает о том, как увидел мужчину и женщину, так и не разомкнувших объятий в вечном вихре Дьявольского огня. Любовная страсть привела их прямо в объятия смерти, и теперь они делили страдания Ада. Данте, а затем и многие поэты, художники, музыканты воспел эту трагическую историю.

✓ ОСТИН, Д. НоОРТЕНБЕРГСКОЕ АББАТСТВО / Д. Остин. – Харьков: Фолио, 1994. – 591с.: ил. – (Золотой век)

История семнадцатилетней девушки Кэтрин Морланд, романтичной и увлечённой готической литературой. Часто девушка представляет себя героиней готического романа. В силу своего возраста она наивна, скромна, добродушна и плохо знает жизнь. Генри Тилни находит её откровенной и оттого забавной. Характер мисс Морланд меняется по ходу романа — учась на своих ошибках она постепенно становится настоящей героиней. Кэтрин приглашена богатыми соседями посетить вместе с ними Бат. Первое время девушка страдает от одиночества, но вскоре её знакомят с загадочным молодым человеком, мистером Генри Тилни, а затем и с другими членами его семьи. В то же время в её окружении появляется бойкая Изабелла Торп, которая мечтает выйти замуж за брата Кэтрин, Джеймса. Кэтрин оказывается в центре интриг. Помогут ли ей книги обрести счастье? Чем для живущей литературными фантазиями девушки закончатся реальные приключения? Ответ ищите на страницах романа Д. Остин!

✓ СИГАЛ, Э. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ / Э. Сигал. – М.: Эксмо, 2010. – 160с. – (Pocket book)

Книга «История любви» («Love story») американского писателя Эрика Сигала – культовый роман поколения 70-х, книга, ставшая бестселлером сразу после публикации.

Это удивительно пронзительная, красивая и печальная история. История любви, трогательная до слёз.

Они были студентами колледжа. Их первая встреча началась во время дежурства Дженнифер в библиотеке. Как видим, в библиотеке можно найти не только интересную книжку, но и Судьбу. Строгая девушка назвала Оливера «тупым и богатым», а себя объективно оценила как «умную и бедную». Он – будущий юрист и отпрыск богатой семьи, она – Студентка из семьи скромного достатка, занимающаяся музыкой. Он – немного груб и высокомерен, она – своенравна и остра на язык. Их любовь зародилась на противоречиях и переросла в чувство такой силы и чистоты, которому не страшны никакие преграды. Почти никакие. Это история любви, вечная как мир. Не сентиментальная, но искренняя. Ведь «Любовь – это когда не нужно говорить “прости”».

✓ ФУНКЕ, К. ЧЕРНИЛЬНАЯ КРОВЬ / К. Функе. – М.: Росмен, 2007. – 752 с.

Чем больше времени проходит с тех пор, как была перевёрнута последняя страница книги «Чернильное сердце», тем сильнее желание Мегги проникнуть в мир под её обложкой. Там провела долгие годы мама девочки, туда страстно мечтает вернуться Сажерук. В этом мире оказался и сам его создатель — поэт Фенолио. Когда же Мегги, её друзья и её враги встречаются, наконец, в Чернильном мире, история неожиданно начинает развиваться не по тем законам, которые придумал для неё автор. Зловещая угроза нависла над всеми персонажами книги.

Удастся ли Фенолио, Мегги и её отцу помочь обитателям этого мира, сотканного из слов? Смелее открывайте книгу К. Функе «Чернильная кровь».

✓ СИЖИ, Д. БАЛЬЗАК И ПОРТНИХА КИТАЯНОЧКА / Д. Сижи. – СПб.: Кристалл, 2001. – 160с. – (Новый стиль)

Как это ни покажется странным, роман Сижи — самая популярная книга во Франции. Она получила несколько престижных премий. Планируемый тираж в три тысячи экземпляров перерос в сто сорок тысяч.

События происходят в период культурной революции, в последние годы жизни Мао.

Двух парней (семнадцати и восемнадцати лет) из Пекина как детей врагов Мао отправили на бессрочное перевоспитание в глухое горное село. Поселили над свинарником, заставили вывозить на поля нечистоты, добывать уголь, выращивать рис. Труд не только тяжёлый, но и бесплатный. Уровень развития жителей села такой, что они не знают, что Пекин — столица, что есть кино, никогда не видели часов. Постепенно парни становятся «центром культурной жизни». Если учесть, что они жили почти в свинарнике, можно представить тот чёрный юмор, который пронизывает всю книгу.

Ребята происходили из интеллигентных семей, поэтому речь их была развита. Староста деревни обратил на это внимание и отпускал их в маленький городок (два дня пути) для просмотра кинофильмов. Потом вся деревня слушала пересказ фильма по несколько раз. Навещая такого же ссыльного товарища в соседней деревне, друзья заподозрили, что у него есть чемодан с запрещённой литературой. Подозрение перешло в уверенность, и им удалось выпросить одну книгу. Это была одна из повестей Бальзака. В книге прекрасно описано состояние эйфории героев при чтении книги. Никакой художественной литературы, кроме цитат Мао, в то время в Китае не издавалось. Поэтому так велико было потрясение этих молодых людей от прочитанного. Теперь была поставлена цель — выкрасть чемодан с книгами. Что им и удалось.

А как же любовь к наивной портняжке? Девушка уходит в Новую жизнь, в город. Юноше передают её слова: «Бальзак помог ей понять одну вещь: красота женщины — это сокровище, которому нет цены».Чтение романа наводит на оптимистические мысли. Прежде всего удаётся в очередной раз убедиться в том, что слово писателя не всегда падает втуне, талантливая книга способна помочь человеку в его самореализации и поэт всё-таки не зря писал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Хорошая книга — лучший учебник воспитания чувств.

Повод для оптимизма даёт и судьба автора, ведь книга основана на автобиографическом материале. В 1971 году семнадцатилетний Дэ Сижи, как и его герой, был отправлен в горную деревню на «трудовое перевоспитание», которое продолжалось до 1974 года. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году он поступает в Пекинский университет, изучает историю искусства. В 1979 году ему удаётся отправиться для продолжения образования во Францию, на родину Бальзака. В 1984 году Дэ Сижи по ошибке заходит в киноклуб, где демонстрируется фильм Бунюэля, который становится ещё одним эстетическим потрясением. Впоследствии, в 1989 году, фильм Дэ Сижи «Китай, боль моя» был отмечен в Каннах. В 1994 году выходит фильм «Пожиратель луны», в 1998-м — фильм «Тан XI», в 2000-м — первый роман, получивший шумный успех.

СОСТАВИТЕЛЬ

Екатерина Сизехина, справочно-информационный отдел

Тел.: (846) 334-45-80

Иллюстрация с сайта www.the-village.ru

Приглашаем на ярмарку возможностей «ПРОЕКЦИЯ 2013»!

8 февраля ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» проводит ярмарку «Проекция 2013», целью которой является объединение совместных усилий библиотеки с органами государственных структур, молодёжными объединениями и организациями по реализации стратегии молодёжной политики Самарской области в 2013 году.

8 февраля ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» проводит ярмарку «Проекция 2013», целью которой является объединение совместных усилий библиотеки с органами государственных структур, молодёжными объединениями и организациями по реализации стратегии молодёжной политики Самарской области в 2013 году.

На мероприятии будут представлены социально значимые проекты библиотеки, реализованные в 2012 году, а также запланированные на 2013 год.

К участию в ярмарке «Проекция 2013» приглашены представители молодёжных и общественных организаций, муниципальных учреждений г. Самары и Самарской области.

Встреча состоится 8 февраля 2013 г. в 16.00 в помещении Самарской областной юношеской библиотеки по адресу: пр. Ленина, 14 (ост. общественного транспорта «ул. Челюскинцев»).

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии!

Координатор – Бугранова Алина.

Доп. информация по тел.: (846) 335-48-38.

/Иллюстрация с сайта ameno.ru/

Изменение графика работы

Внимание, внимание!

Внимание, внимание!

Друзья!

С 1 февраля 2013 года мы работаем для вас по новому графику.

В будние дни библиотека открыта для вас с 11.00 до 20.00.

В субботу – с 11.00 до 19.00

В воскресенье график работы остаётся прежним – с 10.00 до 18.00.

Ждём вас!

Будь с нами! Будь в курсе!

30 января – День рождения Исаака Дунаевского

Исаак Дунаевский принадлежит к плеяде самых талантливых и профессиональных композиторов российской массовой и популярной музыки. Его появление совпало с благоприятной ситуацией, сложившейся на рубеже 20-30-х годов ХХ века, когда энтузиазм, связанный со строительством социализма, успешно сочетался с либеральным отношением к Западу. Дунаевский поднялся на этой волне и стал первым в России крупным эстрадным композитором, который навёл мосты с западной культурой.

Исаак Дунаевский принадлежит к плеяде самых талантливых и профессиональных композиторов российской массовой и популярной музыки. Его появление совпало с благоприятной ситуацией, сложившейся на рубеже 20-30-х годов ХХ века, когда энтузиазм, связанный со строительством социализма, успешно сочетался с либеральным отношением к Западу. Дунаевский поднялся на этой волне и стал первым в России крупным эстрадным композитором, который навёл мосты с западной культурой.

Дунаевский – прежде всего романтик. Именно в романтизме композитора кроются пленительные качества его творческой личности: неистощимый мелодический дар, полётная устремлённость в будущее, заразительная радость восприятия нового мира и глубокий лиризм, подчас окрашенный светлой грустью.

Все эти качества нашли высокопрофессиональное выражение в его музыке, стали источником новаторских преобразований Дунаевского в области киномузыки, джаза, его изумительных достижений в песенном жанре.

«Нам песня строить и жить помогает…» - эти строки из композиции Дунаевского к фильму «Весёлые ребята» буквально относятся к песенному творчеству композитора. Он поднял бытовую музыку в нашей стране на небывалую высоту.

Песни Дунаевского во второй половине двадцатого века пел стар и млад. Но b молодые люди века двадцать первого, наверняка, узнают песенку про отважного капитана «Песню о Родине» и «Песню о Волге», а колыбельную «Cпят медведи и слоны…» и сегодня поют мамы малышам.

Многие песни Дунаевского пришли к нам с киноэкрана, и возможно именно благодаря музыке композитора многие из этих фильмов стали долгожителями.

К сожалению, про Исаака Осиповича Дунаевского написано не так много книг, как он этого заслуживает. Вот несколько из них.

Минчёнок Дмитрий Анатольевич. Исаак Дунаевский. Большой концерт. – М., 1998.

Минчёнок Дмитрий Анатольевич. Исаак Дунаевский. Большой концерт. – М., 1998.

Дунаевский создал лёгкий стиль большой эпохи. Композитор навсегда вошёл в историю государства, которому служил. Столько смеха и музыки, сколько звучало в фильмах «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», не было в истории отечественного киноискусства больше никогда. О жизни и смерти Исаака Дунаевского рассказывает эта книга. В ней использованы архивные материалы и письма, воссоздающие историю человека и страны, когда чёрно-белый кинематограф стал светом и тенью красной державы.

Шафер Наум Григорьевич. Дунаевский сегодня: Публицистический очерк. – М., 1988

Шафер Наум Григорьевич. Дунаевский сегодня: Публицистический очерк. – М., 1988

Предлагаемая книга не претендует на роль монографии. По характеру она проблемно-публицистическая и обобщает многолетние наблюдения автора над глубинностью «лёгкой» музыки Дунаевского. Автор стремится расширить у читателя привычное представление о Дунаевском, затрагивает самые различные вопросы: как воспринимается музыка Дунаевского в наши дни, в чём секрет удивительной свежести его искусства. Отдельная глава – «На подступах к опере» - посвящена творческому содружеству Дунаевского и Михаила Булгакова. Несмотря на то, что книга издана 25 лет назад – многие материалы в ней будут интересны и сегодня тем, кто хочет познакомиться с творчеством композитора. Интернет магазин игрушек для взрослых Для Либидо с доставкой по Москве, МО и почтой по РФ.

Творчеству Дунаевского посвящён документальный фильм «Мелодии Дунаевского» (1963).

ФИЛЬМОГРАФИЯ / автор музыки к фильмам

1933 — «Первый взвод»

1934 — «Дважды рождённый»

1934 — «Весёлые ребята»

1934 — «Золотые огни»

1935 — «Путь корабля»

1935 — «Три товарища»

1936 — «Вратарь»

1936 — «Девушка спешит на свидание»

1936 — «Дети капитана Гранта»

1936 — «Искатели счастья»

1936 — «Концерт Бетховена»

1936 — «Цирк» (Сталинская премия первой степени, 1941)

1937 — «Теремок»

1937 — «Дочь Родины»

1937 — «Наш цирк» (короткометражный)

1938 — «Богатая невеста»

1938 — «Волга-Волга» (Сталинская премия первой степени, 1941)

1939 — «Юность командиров»

1940 — «Концерт на экране»

1940 — «Моя любовь»

1940 — «Светлый путь»

1947 — «Весна»

1947 — «Новый дом»

1949 — «Кубанские казаки» (Сталинская премия второй степени, 1950)

1949 — «Машенькин концерт»

1954 — «Запасной игрок»

1954 — «Испытание верности»

1957 — «Белая акация»

1961 — «Вольный ветер»

1972 — «Только ты»

1983 — «Вольный ветер»

1986 — «В поисках капитана Гранта» (Использована музыка Увертюры из фильма «Дети капитана гранта»)

Материал подготовила

зав. сектором медиа-информации З. К. Рамодина

/В публикации использованы материалы сайта ru.wikipedia.org/

30 января - День рождения Исаака Осиповича Дунаевского

30 января - День рождения Исаака Осиповича Дунаевского

Гармония прекрасного в искусстве живописи

29 января 2013 года участники art-проекта «Встречи у мольберта» принимали у себя в гостях члена Союза художников России, живописца Ирину Князеву.

29 января 2013 года участники art-проекта «Встречи у мольберта» принимали у себя в гостях члена Союза художников России, живописца Ирину Князеву.

Участники проекта и посетители библиотеки имели возможность познакомиться с работами Ирины на экспозиции, оформленной в фойе.

Формат встречи дал возможность молодёжи не только пообщаться с художником в неформальной обстановке, но и самими приобщиться к творчеству.

Приглашаем на Татьянин день!

25 января – Татьянин день – отличный повод для настоящих, бывших и будущих студентов собраться вместе, вспомнить былое и просто провести время «в компании» студенческих баек.

25 января – Татьянин день – отличный повод для настоящих, бывших и будущих студентов собраться вместе, вспомнить былое и просто провести время «в компании» студенческих баек.

В честь этого праздника 22 января 2013 года Самарская областная юношеская библиотека угощает своих читателей информационно насыщенным и креативно бодрящим коктейлем «Vivat, студент»!

Его ингредиентами станут любопытная информация, весёлые конкурсы, неожиданные задания, интересные разыскания и, конечно же, улыбки! Отведавшие коктейль с помощью его авторов – сотрудников координационно-методического отдела Елены Цупровой и Дарьи Барановой – узнают, почему День студента отмечается в день Татьяны, а не Ольги или Лукерьи. Страницы литературного наследия «короля репортёров» В. А. Гиляровского и остроумнейшие фельетоны А. П. Чехова расскажут о том, как отмечали Татьянин день студенты XIX века. Гости библиотеки узнают много интересного и о современных традициях празднования Татьянина дня.

Прекрасным дополнением к информационному коктейлю станут яркий информационный стенд и разнообразные буклеты, посвящённые истории Татьяниного Дня, традиции его празднования в России и за рубежом, сведения о храме во имя святой мученицы Татианы при Самарском государственном университете, а также студенческие кулинарные рецепты.

Приглашаем на праздник Молодости, Знания и Книги!

Ждём вас в библиотеке 22 января, с 12.00 до 16.00!

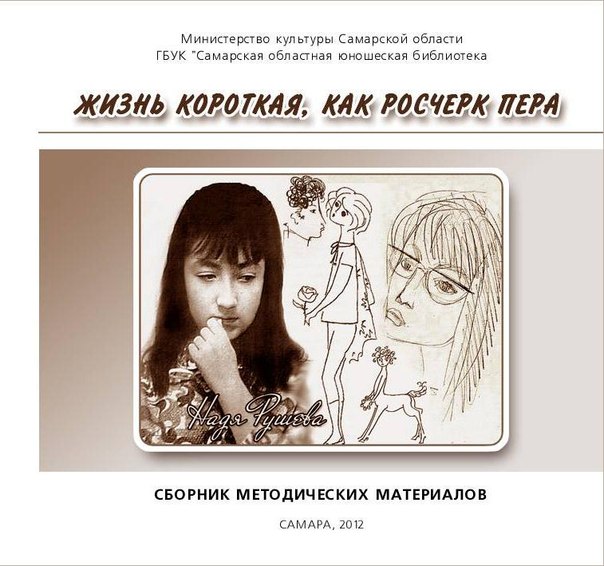

Жизнь, короткая, как росчерк пера [Электронный ресурс] : путеводитель / сост. Е. Цупрова. – Самара: ГБУК «Самарская ОЮБ», 2012

В середине ХХ столетия в мир пришла удивительная девочка – Надя Рушева. За отведённый ей трагически краткий срок жизни она сумела стать замечательной художницей, оставить свой неповторимый след в Искусстве. В этом году ей могло бы исполниться 60 лет.

В середине ХХ столетия в мир пришла удивительная девочка – Надя Рушева. За отведённый ей трагически краткий срок жизни она сумела стать замечательной художницей, оставить свой неповторимый след в Искусстве. В этом году ей могло бы исполниться 60 лет.

Кто она — Надя Рушева? Почему её наследие хранят Пушкинский дом Академии наук, национальный Фонд культуры, известные музеи?

У многих современных молодых людей возникает вопрос: откуда появилась и кем всё же была для нас эта молчаливая и скромная девочка с миндалевидным овалом лица и слегка восточным разрезом глаз? Кто создал из неё человека прекрасного и мудрого, всегда пребывающего в состоянии абсолютной гармонии и согласия со всеми, кто её окружал, и в то же время ощущавшего пространство и время совершенно иначе, чем большинство из нас, и видевшего гораздо дальше и зорче, чем мы?

Сектор молодёжного чтения Самарской областной юношеской библиотеки подготовил сборник методических материалов «Жизнь, короткая, как росчерк пера». Он адресован молодёжи, интересующейся искусством, библиотекарям, преподавателям гуманитарных дисциплин.

Представленные в сборнике материалы помогут раскрыть личность и особенности творческого почерка юной художницы.

В сборник включены:

-

сценарий и презентация библио-вернисажа «Жизнь, короткая как росчерк пера»

-

Фрагмент киножурнала «Рядом с Пушкиным» / реж. И.П.Калинина

-

Песни В. С. Высоцкого

«Кто-то высмотрел плод …»

«Не обрывается сказка концом …»

«Приподнимаем занавес за краешек …»

«Хорошо смотреть вперед …»

Страницы